El amorfino, forma poética de la oralidad montubia, manifiesta el sentir del montubio, al tiempo que mantiene sus tradiciones. Comunica libertad poética, musicalidad y la belleza de la improvisación. Pero, también transmite patrones patriarcales que alimentan dinámicas de poder. El amorfino machista reproduce el abuso naturalizándolo como tradición. Por esto, para una amorfinera con conciencia de género, el desafío es mantener la tradición, renovando sus contenidos. Este artículo recorre la trayectoria de una amorfinera feminista que se autoriza a desacatar la costumbre, oponiéndose al perverso juego amoroso de cazador/presa que el amorfino ha cantado por tanto tiempo.

“La mata del amorfino

la acomodo como quiera

para mí la cola es pecho

y el espinazo es cadera”.

Amorfino de tradición oral montubia.

María Mercedes Antonia Solórzano nació en Pechichal de Casas Viejas, Calceta; allá por el año 1904. Su familia no le otorgaba demasiado valor a la educación formal de las niñas, por lo que María Mercedes nunca aprendió a leer ni a escribir. Esto no impidió que sus dotes de versificación y rima la convirtieran en la amorfinera más respetada de su barrio. Ella sabía cómo cantar el verso de octosílabos en rima perfecta (el amorfino). Cuando yo tenía alrededor de ocho años quería amorfinear como María Mercedes, mi abuelita. Me embelesaba la compostura, gracia y magnificencia que adquiría su cuerpo en cuanto empezaba a amorfinear.

Ella me decía: "cuando seas grande aprenderás mijita". Pasó el tiempo y a los doce años ya comprendía la métrica y rima del amorfino: ‘Cuatro líneas tiene el verso / ese que llaman amorfino / que tiene sílabas completas / y se dice con buen tino’1, pero me faltaba algo que no sabía qué era ni cómo se llamaba. Hice amorfinos durante toda mi época de estudiante, los escribí para cada evento colegial o del barrio. Pero, a los quince, seguía pensando que me faltaba algo. Entre los diecisiete y veintidós años tomé una vocación religiosa. Ingresé al convento de las Mercedarias y fue ahí mi época de mayor producción amorfinera.

Afortunadamente ninguno de esos versos de tema religioso sobrevivió al tiempo, pero lo que sí prevaleció es la dinámica que ocurre en la cabeza del amorfinero: frasear sin contar las sílabas en cada línea y entretejerlas en rima perfecta. Aquellos versos no eran tan bonitos como los versos de mi abuela en noche de chigualos2 cuando empezaba su presentación sin modestia.

Yo canto como poeta no me falta institutriz el que se mida con mi talla no será ningún aprendiz.

Finalmente, a los veinticinco años, descubrí que el amorfino, además de un verso de rima perfecta y métrica exacta, es una forma de estar en el cuerpo. Descubrí en los chigualos, en los juegos de rueda3 y fiestas de pueblo que existía eran algo más que se desarrollaba en el momento del contrapunteo entre amorfineros. Cuando vi a los mentaos4 del amorfino, acompañando su versificación con baile.

El chigualo es una fiesta tradicional montubia que se desarrolla entre diciembre y febrero. En esta se improvisa el verso entre otras actividades musicales y recreativas. Juego donde los participantes se toman de las manos haciendo una ronda para que dos personajes centrales se canten amores y desafíos en contrapunto. Los personajes centrales cambian dependiendo de la temática. Por ‘mentao’ se entiende alguien cuya fama es mencionada de boca en boca en el ámbito montubio. Con movimientos de donaire, visualicé que el amorfino necesita de un cuerpo que lo exprese y amplíe su interpretación. Entendí al amorfino como una partitura que debe ser enunciada por el amorfinero a partir del cuerpo. Requiere de un cuerpo que exprese en escena la doble intención de las palabras además de la rima, la métrica y la interpretación personal del verso. Es necesario que en un solo cuadro el amorfinero-poeta-músico-actor haga brillar de las palabras su contenido, junto a ese toque coqueto de suspenso y efecto encantador que contiene la tonalidad del amorfino.

A los veinticinco, no solo reconocí el poder de mi feminidad para cantar el verso, también en este cuerpo se había incorporado la música que suena en la rima y la métrica del amorfinear. Esas eran las condiciones que yo reclamaba mi abuela me entregue, junto a la tradición de repetir sus versos. Ella me otorgó, junto con su memoria de tradiciones montubias, suficientes municiones para enfrentarme en el arte del amorfineo o batalla de contrapunto. Pero era menester esperar que mi cuerpo encarnara esa tradición.

Soy bala, soy camareta soy cañón de disparar

y tengo las sílabas completas pa’ saberte contestar.

Es en la puesta en escena que se cuecen los amorfineros; no solo depende de lo que diga el verso sino de cómo se diga. Aquí su fórmula y su efecto: un amorfino necesita de su amorfinero y su interpretación para ser uno solo en el juego de la conquista. Conquista no solo de pareja, de público, de espacio y de tiempo. Un amorfinero se apropia del lugar/ tiempo desde donde se enuncia para seducir. Al igual que el cantante de ópera, cuya intervención depende de su destreza musical, escénica y poética; el amorfinero despliega todas sus herramientas en escena. Uno de los propósitos de la investigación de los Estudios Montubios que emprendemos en Manabí es descolonizar las jerarquías impuestas entre las ‘bellas artes’ occidentales y las expresiones estéticas de los hombres y mujeres del campo.

Yo canto como los grandes no le pido favor a naide mi canto empieza en Paján cruza Estambul y termina en Milán.

Así es el amorfino: una herramienta que el montubio acomoda al entorno donde se desarrolla su voz según las necesidades sean tradicionales o de canto a ‘pecho pelao’, rompiendo con lo establecido.

El amorfino se canta desde el pueblo a todas partes no necesita autorización pa’ ser arte entre las artes.

Esta voz montubia se expresa en varias fórmulas de rima, cada cual con su nombre. En escena las más utilizadas suelen ser la copla, la cuarteta y la redondilla. Valiéndose de esta variedad, el montubio anuda al amorfino sus sentimientos y su quehacer. Todo tema o acontecimiento puede ser motivo para empezar el amorfineo, el amor es el tema más visitado en esta forma poética. En forma de copla, rimando el segundo verso con el cuarto, puedo enamorar:

Le pregunté a la gitana

de qué mal me moriría

la gitana me dijo

del amor que te tenía.

El amor ha de ser

que me tiene de tal suerte

tan flaco y escurrido

aparecido a la muerte.

Con la redondilla, rimando el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, se hace al amor más sonoro:

Ojos de pechiche pintón

parecidos a los míos

en la corriente del río

los amores así son.

Qué hermosa se alza la rosa

regalo de la primavera

de todas la flores primera

por ser gallarda y hermosa.

Y en la cuarteta se alternan las formas, rimando el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto, tornando el propósito más directo:

El abrazo es del corazón

un poderoso instrumento

que me ha dado la ocasión

de escribir este pensamiento.

Cinco sentidos tenemos

todos los necesitamos

pero todos los perdemos

cuando nos enamoramos.

Al faltar suficiente inspiración para crear la primera línea, el repentista amorfinero se vale del verso de embono, cuya función es mantener una base constante sobre la cual puede improvisar un nuevo verso en respuesta a cualquier desafío o invitación. Justino Cornejo recopiló varios ejemplos como “allá arriba en esa loma”; “en el centro del mar”; dentro del amorfino durante sus investigaciones (Cornejo, 2005: 156). Me valgo de un embono muy conocido en mi tierra:

De lejas tierras he venido

para decírtelo en buen tono

que utilizo yo esta línea

para el buen verso de embono.

Aun así, entre toda esta variedad, el amorfino no sonaría igual sin los recursos de la música de los que hace uso. Con esto no me refiero al mero acompañamiento de un instrumento, más bien se trata de expresar al amorfino con cadencia, pausa y síncopa. Con la cadencia se establece la expectativa, con la pausa el pensar y con la síncopa el giro que le da al verso su fuerza seductora. La síncopa es la estrategia compositiva destinada a romper la regularidad del ritmo, por medio de la acentuación de una nota semifuerte de un compás.

Mi abuela, siendo analfabeta, era una verdadera magíster del verso, le salía perfecto. Ella sabía marcar la síncopa no solo con la voz, también con el cuerpo, y juntos, jugaban con el tiempo y el ritmo para seducir al público y atacar al oponente.

Yo no hablo por hablar

yo sí hablo me figuro

pues yo marco el compás

yo no canto al apuro.

El amorfino es mi herencia sincretizada, una mezcla entre la copla invasora española, la rítmica liberta africana y la sabia oralidad indígena. El montubio recibió esta riqueza oral construida por el contacto de los habitantes de la costa con todas las culturas que caminaron por sus campos. Le incorporó sus condiciones geográficas y sociales y lo hizo suyo para, desde esa pertenencia, hablar en amorfino sobre su ser, y poner en manifiesto sus saberes y su comprensión del mundo.

Las luces de las que gozo

son las que Dios me dio

inocente vine al mundo

y el mundo no me ilustró

(Erazo, s/f.).

Un mundo oral como el montubio reproduce su memoria a través de la repetición, el versoamorfino fue ‘aprendido de oído’, como se dice popularmente. Así me tocó a mí, en la parte rural de Manabí. De generación en generación hemos aprendido casi todo por la vía oral-auricular. Se ha utilizado el saber escuchar para, en ese ejercicio de ‘llamada y respuesta’, hacer del amorfino la impronta montubia.

Una vez que descifré la ecuación del amorfino y su repetición, este recurso poético se encarnó en esta habitante de Manabí. Bien iniciado el siglo XXI, este saber aún sigue vigente en esta tierra. Aprendimos el amorfino amorfinando, o como solemos decir, ‘hacer haciendo’. El amorfino lo hicimos nuestro a partir del quehacer diario, como una condición de estar vivos, es así que nacen versos para expresar todos los sentires de mi pueblo montubio.

Yo canto el amorfino

yo lo aprendí de pequeño

yo no digo es solo mío

el pueblo es su propio dueño.

La autopresentación es una necesidad del montubio amorfinero, el volverse ‘mentao’ responde a la demanda de audiencia. Se conoce al ‘mentao’ por su ‘gracia’ (nombre con el que se haya presentado).

Soy montubia manabita

la verdá sea por delante

mis abuelas me enseñaron

amorfinos bien galantes.

Yo soy del otro lao

del carrizal por más seña

mi gracia es Alexandra,

vivo en tierra calceteña.

El amorfino se quedó a formar parte de la vida en el campo, para ser cantado y bailado, para celebrar las penas y alegrías, para reclamar los derechos y agradecer la cosecha, para enamorar y desenamorarse; también para guardar la memoria y recuperar los saberes; para reafirmar una cultura desde la voz y la nostalgia.

Hoy por hoy el amorfino es, de la oralidad montubia, su representante, ya sea como tonada, baile o expresión literaria. También debo reconocer que la permanencia del amorfino se debe al apego del montubio a su tierra y su música, al juego y la celebración. Es en la relación con los otros, a través del juego y en el acompañamiento a canciones típicas, donde se evidencian la picardía, la tradición y la memoria cultural. Sin ello, estaríamos cerca de la desaparición de esta impronta.

Soy montubio bien parao

manaba bien valiente

criado con sal prieta

y rebajado con aguardiente.

Canciones tan conocidas como La iguana; El quiubo quiubo; El baile del sombrerito; Mañanitas de mi tierra; Celos, muestran el apego del montubio a su tierra y sus costumbres. Acatando su naturaleza lúdica, el amorfino, que engalana el juego de rueda, encuentra su espacio propicio para la seducción, ocasión perfecta para el cortejo donde se luce el amorfinero.

Yo soy el tigre pintado

de las pintas menuditas

yo soy el que me enamoro

de las muchachas más bonitas.

Pero no todo es positivo en la tradición del amorfino, a pesar de que conozco su aporte cultural en el mundo montubio, al mismo tiempo denuncio prácticas que reiteran y naturalizan la cosificación del cuerpo femenino, los prejuicios raciales y la dominación de genero.

Como india y como negra

yo te vengo a cantar

que soy libre porque quiero

y no me vas a dominar.

Muchos ‘folcloristas’ al colocar la cultura tradicional en una vitrina de museo donde permanece intocada no se dan cuenta que su actitud conservadora los excluye de la creatividad propia del quehacer artístico, con lo cual insisten en la diferenciación jerárquica que la Ilustración estableció entre Cultura —dominio de la élite— y tradición cultural —espacio del pueblo—.

Un mundo oral como el montubio reproduce su memoria a través de la repetición, el verso-amorfino fue ‘aprendido de oído’ como se dice popularmente. Así me tocó a mí, en la parte rural de Manabí. De generación en generación hemos aprendido casi todo por la vía oral-auricular.

El amorfino suele ser tomado como vehículo para reiterar costumbres patriarcales que, paradójicamente, infantilizan y sexualizan a la mujer. El sentido de humor machista (ofensivo e inapropiado en otros ámbitos) es una condición para amorfinar en el campo manabita. En el baile del ‘el sombrerito’, ‘el florón’, ‘goyo sabido’ y otros, se evidencian las formas de dominación de género con las que se ha sometido a la mujer manaba. Resulta trágico que, aún reconociendo el anacronismo de estos valores, insistamos perversamente en conservar intocados los contenidos de la ‘tradición oral’. Yo me pregunto: ¿por qué preservar enunciados que autorizan el abuso?: “Todo hombre debe tener / como herencia una cosa / en cada barrio una moza / y en su casa la mujer”. Me pregunto: ¿A quién beneficia que se perennice estos contenidos insertos en la tradición?, ¿a quién le conviene defender estas prácticas legitimándolas como ‘cultura ancestral’? El ser casado no es afrenta ni el andar con las mujeres porque las mujeres solteras por los casados se mueren.

Una rubia vale un peso

una blanca dos reales

una morena pan con queso

y una negra dos tamales.

El cortejo, motivo principal del juego de rueda, muestra de manera explícita la dinámica conquistador/conquistada. En este ‘inocente’ juego de sujeto/ objeto el amorfino promueve la práctica de estos modelos patriarcales.

Después de aprender la técnica del amorfino me convertí en amorfinera. Fascinada por el poder de responder al oponente me fui metiendo en ese dulce sonar de la rima. También el contacto con otros amorfineros me atrapó en la confraternidad del compartir la voz, el baile y la sorpresa. Cada verso improvisado me mantuvo cautiva por casi una década en el amorfineo. Luego, por un tiempo alejada de Manabí, inicié una reflexión crítica a mi propia tradición cultural que me llevó a cuestionar mi herencia. Luego de una ausencia en la tarima, tomé el amorfino, mi amorfino, y comencé a cantar a la mujer, no a la mujer objeto sino a la mujer sujeto y artífice de su vida.

Siempre me llama la atención el verbo ‘conquistar’ utilizado en el ámbito de las relaciones humanas, cuando en Latinoamérica no puede evitarse la alusión a la invasión europea que pretendió borrar las culturas de Abya Yala.

Montubia de pura cepa

de la tierra campesina

yo también quiero estudiar

pa’ salir de la cocina.

Ahora continúo con el amorfino y voy a donde me lleva, haciendo de él una forma poética para expresar amor, y lo tomo como arma para enfrentar toda forma de dominación. Si así caminamos juntos amorfino, vamos por buen sendero.

Alexandra es mi nombre

no necesito carajo

un hombre que me mantenga

yo solita trabajo.

No busco hombre valiente

que tenga casa y comida

yo necesito decidir

lo que hago con mi vida.

Yo no me amarro con nudo

ni me amarro con lazo

yo quiero ir a estudiar

y por eso no me caso.

Calceta, 18 de marzo de 2017

Alexandra Cusme

Amorfinera de Manabí. Magíster en Estudios de la Cultura, mención Políticas Culturales, por la Universidad Andina Simón Bolívar, 2012. Licenciada en Administración Educativa por la Universidad Tecnológica Equinoccial, 2010. Ha presentado ponencias en: 9º Foro Latinoamericano ‘Memoria e Identidad’, Uruguay, noviembre de 2015; ‘El amorfino como elemento pedagógico para el fortalecimiento de la identidad’; Seminario Nacional Retos para la construcción del Estado intercultural y plurinacional, Montecristi agosto de 2011; ‘El amorfino: palabra y son’, VII Congreso Internacional de literatura, Quito, agosto 2011, PUCE. Investigadora del Centro de estudios montubios de la Fundación A mano manaba; estudiosa de las tradiciones orales montubias-manabas, miembro de la red ecuatoriana de narradores.

Bibliografía

CORNEJO, Justino

2005 Chigualito chigualó, Editorial ‘Pedro Jorge Vera’ de la CCE, Quito.

ERAZO VERA, Milton

s/f. Pedro Florentino Valdez, el poeta de la montaña, Imprenta Barcelona, Guayaquil.

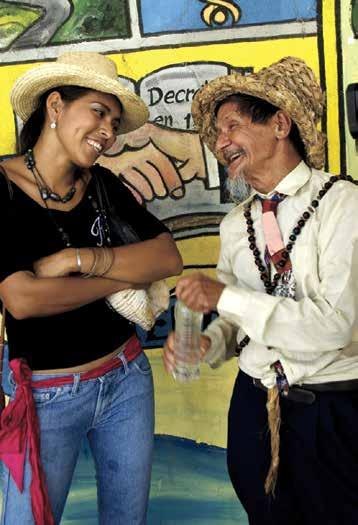

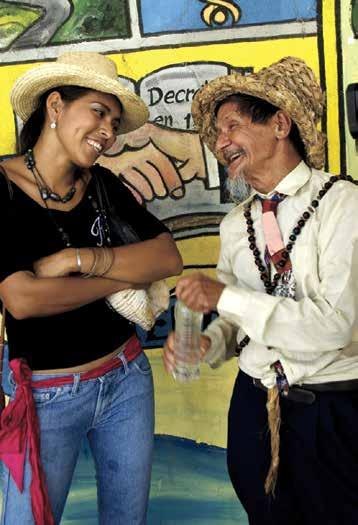

Los amorfineros Alexandra Cusme y Dumas Mora.