La salud mental no puede seguir tratándose como una debilidad. No es un asunto individual ni de voluntad personal, es un derecho humano que obliga a la corresponsabilidad de Estado, familia y sociedad.

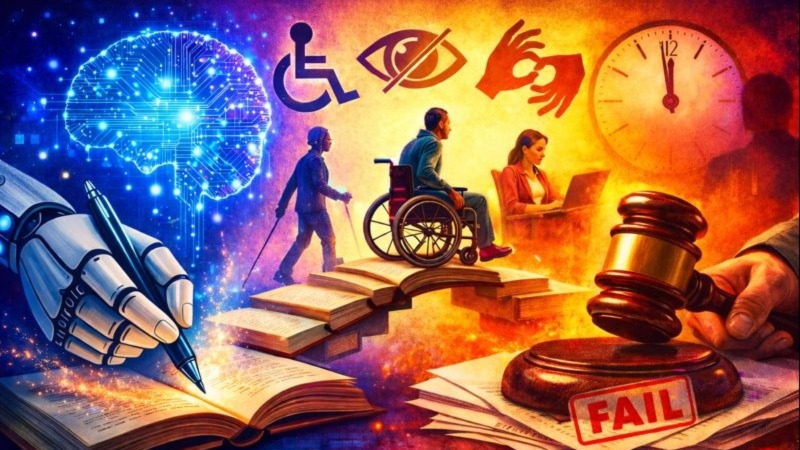

En Ecuador, la salud mental continúa relegada a un plano secundario, tratada más como un lujo que como un derecho fundamental. La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 32, reconoce expresamente que la salud es un derecho que garantiza el Estado y cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, incluyendo el derecho a la dignidad. Además, el artículo 47 dispone que las personas con discapacidad gozarán de atención prioritaria en el campo de la salud integral, incluida la rehabilitación y el apoyo psicológico. Sin embargo, el contraste entre la norma y la práctica es abismal. Los programas públicos de apoyo psicológico suelen ser meras formalidades administrativas, poco accesibles y mal implementados. El resultado es que, en la vida cotidiana, las personas con discapacidad severa enfrentan no solo la carga de su condición, sino también la precariedad de un sistema que no ofrece respuestas reales.

La situación se agrava cuando el nivel de discapacidad implica dependencia casi absoluta de terceros. En tales casos, el artículo 66, numeral 3 de la Constitución, que reconoce el derecho a la integridad personal, psíquica y moral, queda en entredicho, porque la vida diaria de estas personas queda condicionada a la empatía, voluntad y sensibilidad de cuidadores, familiares o parejas. Cuando esos entornos no comprenden o deciden no dimensionar la magnitud del sufrimiento físico y emocional, lo que ocurre es un abandono disfrazado de rutina. La omisión no siempre se traduce en violencia directa, pero el silencio y la indiferencia constituyen también una forma de vulneración de derechos. Es una forma de violencia.

La normativa internacional también es clara. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por el Ecuador en 2008, establece en su artículo 25 la obligación de los Estados parte de proporcionar a las personas con discapacidad servicios de salud de la misma calidad que al resto de la población, incluyendo aquellos relacionados con la salud mental. El artículo 19 reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, lo que supone acceso a apoyos reales para evitar que la dependencia se convierta en un sinónimo de aislamiento o desesperanza.

El incumplimiento de estas obligaciones genera escenarios donde la desesperanza se convierte en norma, y donde la opción del suicidio aparece como consecuencia de un entorno que no cuida, que no escucha y que no ofrece alternativas. No se trata, entonces, de preguntarse por qué aumentan las tasas de suicidios en poblaciones vulnerables, sino de reconocer que la omisión social y estatal es el factor estructural de fondo. La familia que prefiere no escuchar, el cuidador que reduce su labor a lo mecánico y el Estado que proclama programas inexistentes son piezas de un mismo sistema que facilita la decisión.

Cuando la persona decide poner fin a su vida, la sociedad se escandaliza y pregunta qué faltó. La respuesta es dura: no faltaron señales, lo que faltó fue disposición a mirar de frente el dolor ajeno.

La salud mental no puede seguir tratándose como una debilidad. No es un asunto individual ni de voluntad personal, es un derecho humano que obliga a la corresponsabilidad de Estado, familia y sociedad. Mientras no se reconozca esta verdad, los discursos seguirán sonando bien en el papel, pero las muertes continuarán acumulándose como un recordatorio incómodo de lo que como sociedad, decidimos evadir.

María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle

Abogada y Activista

Columnista www.vibramanabi.com